介護施設で生活相談員をしていますわすれものです。

日々、さまざまな方と接する中で感じるのは、

「認知症は誰にでも起こり得るが、日々の積み重ねで進行を遅らせることはできる」

ということです。

実際に、同じ年齢でも生活習慣によって心身の元気さがまったく違う方を多く見てきました。

体を動かす人は、表情も明るい

ショートスティで施設に来られている80代女性の利用者さんは、毎日欠かさず短時間の体操を続けているようです。

「動かないと、一気に動けなくなるからね」

と笑顔で話す彼女の姿を見て、“継続することの大きさ”を実感しました。ウォーキングやストレッチ、椅子に座ったままの足踏みなど、続けやすい運動がおすすめです。

体を日頃から動かす習慣がある方は、転倒や寝たきりの予防にも繋がり、結果認知症の予防になっているのを感じます。

新しいことに挑戦する脳は元気

ある男性利用者さんは、70代から俳句づくりを始めました。

「まだまだ言葉を探すのが楽しいよ」

とおっしゃる彼の記憶力は、同年代よりしっかりしています。“脳は使わないとサビる”というのは本当です。

いつもと違う挑戦は、脳に新たな回路を作り、衰えを防ぎます。読書や手芸、楽器、スマホアプリの脳トレなど、日々の生活に小さな刺激を加えましょう。

人との交流が“心の栄養”に

孤独を感じやすい方ほど、会話や笑いが減り、物忘れが進む印象があります。

一方、趣味のサークルや地域の集まりに参加する方は、表情も柔らかく、脳の働きも活発です。

「話す・笑う・聞く」

——この繰り返しが、心にも脳にも良い刺激になります。

家族や友人との会話、地域の集まり、オンライン交流など、人とのつながりを日常に取り入れましょう。笑顔と会話が脳を元気にします。

食事は“脳のエネルギー源”

実際、食生活を見直したことで、日中のぼんやり感が減ったという声をよく聞きます。

魚、野菜、果物、オリーブオイルを意識した食事に変えるだけでも、体調や集中力に変化が出ます。

逆に控えたいものは、加工食品、糖分・塩分の摂り過ぎは脳の血管に負担をかけます。

「おいしく食べること」が続ける秘訣です。

質の良い睡眠が脳を守る

「最近よく眠れるようになったら、忘れっぽさが減った気がする」

と話す方もいます。

深い眠りの間に脳の老廃物が排出されるため、睡眠不足は脳にとって大きな負担。

毎日同じ時間に寝起きすることを心がけましょう。

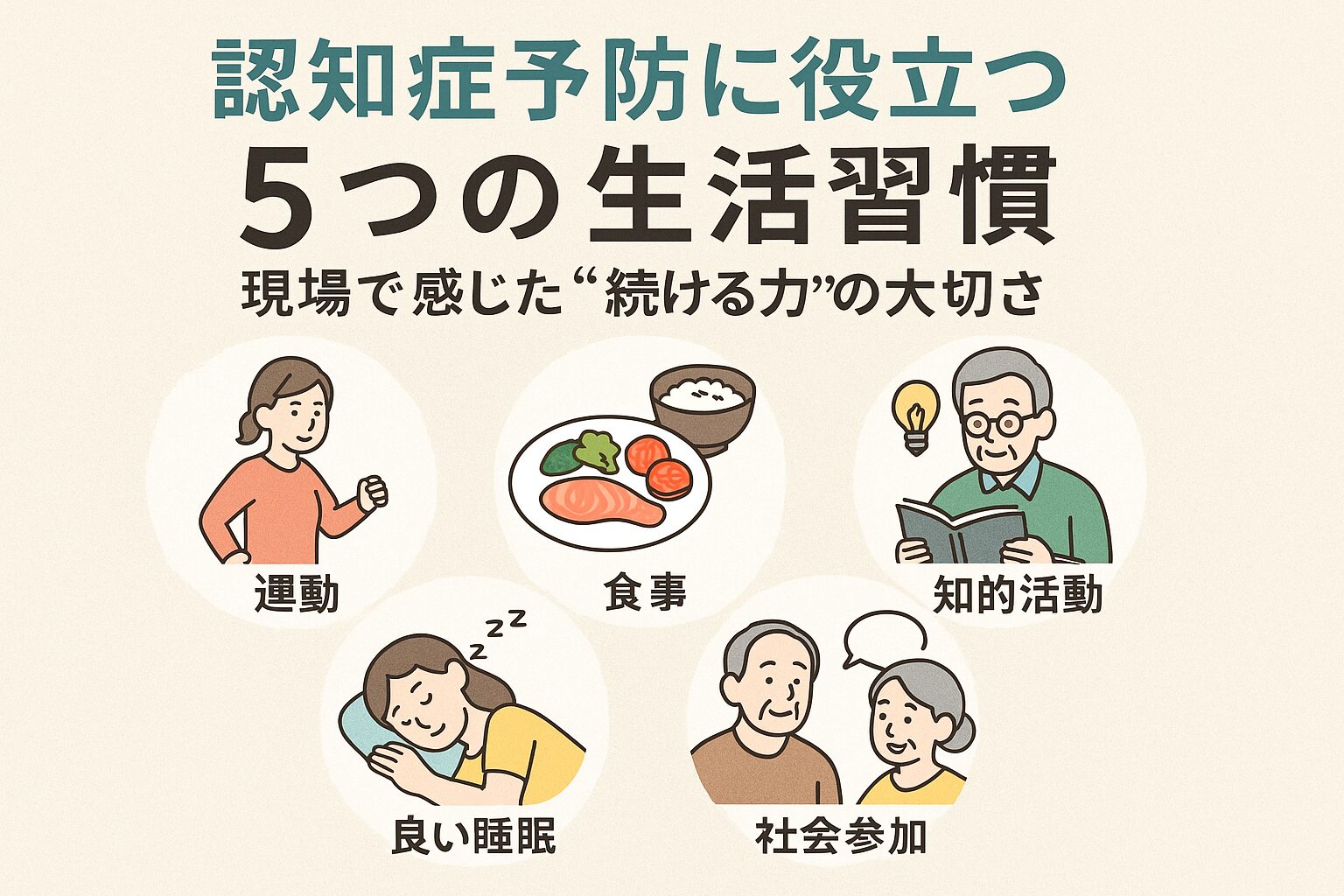

認知症予防と生活習慣

認知症予防は、特別な努力ではなく生活習慣の積み重ねがカギです。

現場で実際に見てきたのは、

「体を動かす」

「脳に刺激を与える」

「人とつながる」

この3つを楽しみながら続けている方が、年齢を重ねても生き生きしているということ。

未来の自分のために、「ありがとう」と言われるように、今日からできる一歩を踏み出してみませんか?

コメント